Nous publions ici « L’Art de l’Insurrection », le sixième chapitre du troisième volume de l’Histoire de la Révolution russe de Trotsky dans la traduction de Maurice Parijanine, pseudonyme de Maurice Donzel. Il explique la dynamique et la signification d’une insurrection bien organisée dans une révolution de la classe ouvrière, et offre une description puissante du soutien de masse parmi les ouvriers et les soldats dont les bolcheviks jouissaient pour leur prise de pouvoir. Trotsky utilise l’ancien calendrier, utilisé en Russie en 1917. Par conséquent, les dates sont 13 jours en retard sur le calendrier qui était alors utilisé en Occident et est maintenant utilisé à l’échelle internationale.

L’art de l’insurrection

Pas plus qu’une guerre, les gens ne font une révolution de bon cœur. La différence est cependant en ce que, dans une guerre, le rôle décisif est celui de la contrainte ; dans une révolution, il n’y a pas de contrainte, sinon celle des circonstances. La révolution se produit quand il ne reste pas d’autre chemin. L’insurrection, s’élevant au-dessus de la révolution comme une cime dans la montagneuse chaîne de ses événements, ne peut pas être provoquée arbitrairement, tout aussi bien que la révolution dans son ensemble. Les masses, à plusieurs reprises, attaquent et reculent avant de se décider à donner le dernier assaut.

Léon Trotsky

Léon TrotskyLa conspiration est ordinairement opposée à l’insurrection comme l’entreprise concertée d’une minorité devant le mouvement élémentaire de la majorité. Et en effet : une insurrection victorieuse, qui ne peut être que l’œuvre d’une classe destinée à prendre la tête de la nation, par sa signification historique et par ses méthodes, est profondément distincte d’un coup d’État de conspirateurs agissant derrière le dos des masses.

En fait, dans toute société de classes, il y a assez de contradictions pour que, dans les fissures, l’on puisse bâtir un complot. L’expérience historique prouve, cependant, qu’il faut tout de même que la société soit malade à un certain degré – comme en Espagne, au Portugal, dans l’Amérique du Sud – pour que la politique des conspirations trouve constamment à s’alimenter. À l’état pur, la conspiration, même en cas de victoire, ne peut donner que le remplacement au pouvoir de différentes cliques de la même classe dirigeante, ou bien, moins encore : des substitutions d’hommes d’État. La victoire d’un régime social sur un autre n’a été apportée dans l’histoire que par une insurrection de masses. Alors que les complots périodiques sont le plus souvent l’expression du marasme et du croupissement de la société, l’insurrection populaire, par contre, surgit d’ordinaire en résultat d’une rapide évolution précédente, qui rompt le vieil équilibre de la nation. Les « révolutions » chroniques des républiques sud-américaines n’ont rien de commun avec la révolution permanente ; au contraire, dans un certain sens, elles sont tout à l’opposé.

Ce qui vient d’être dit ne signifie pourtant pas du tout que l’insurrection populaire et la conspiration s’excluent l’une l’autre en toutes circonstances. Un élément de conspiration, dans telle ou telle mesure, entre presque toujours dans l’insurrection. Étape historiquement conditionnée de la révolution, l’insurrection des masses n’est jamais purement élémentaire. Même ayant éclaté à l’improviste pour la majorité de ses participants, elle est fécondée par les idées dans lesquelles les insurgés voient une issue aux peines de l’existence. Mais une insurrection des masses peut être prévue et préparée. Elle peut être organisée d’avance. Dans ce cas, le complot est subordonné à l’insurrection, il la sert, facilite sa marche, accélère sa victoire. Plus élevé est le niveau politique d’un mouvement révolutionnaire, plus sérieuse est sa direction, plus grande est la place occupée par la conspiration dans l’insurrection populaire.

Il est indispensable de comprendre exactement le rapport entre l’insurrection et la conspiration, autant dans ce qui les oppose que dans ce qui les complète réciproquement, et d’autant plus que l’emploi même du mot « conspiration » a dans la littérature marxiste un aspect contradictoire, soit qu’il s’agisse de l’entreprise indépendante d’une minorité prenant l’initiative, ou bien de la préparation par la minorité du soulèvement de la majorité.

L’histoire prouve, il est vrai, qu’une insurrection populaire peut vaincre, dans certaines conditions, même sans complot. Surgissant par une poussée « élémentaire » d’une révolte générale, de diverses protestations, manifestations, grèves, collisions de rue, l’insurrection peut entraîner une partie de l’armée, paralyser les forces de l’ennemi et renverser le vieux pouvoir. C’est ainsi qu’il en fut, jusqu’à un certain degré, en février 1917, en Russie. L’on eut à peu près le même tableau dans le développement des révolutions allemande et austro-hongroise pendant l’automne de 1918. Dans la mesure, en ces deux cas, où, à la tête des insurgés, il n’y avait point de parti profondément pénétré des intérêts et des desseins de l’insurrection, la victoire de celle-ci devait inévitablement transmettre le pouvoir aux mains de ceux des partis qui, jusqu’au dernier moment, s’étaient opposés à l’insurrection.

Renverser l’ancien pouvoir, c’est une chose. Prendre le pouvoir en main, c’en est une autre. La bourgeoisie, dans une révolution, peut s’emparer du pouvoir non point parce qu’elle est révolutionnaire, mais parce qu’elle est la bourgeoisie : elle a en main la propriété, l’instruction, la presse, un réseau de points d’appui, une hiérarchie d’institutions. Il en est autrement pour le prolétariat : dépourvu de privilèges sociaux qui existeraient en dehors de lui-même, le prolétariat insurgé ne peut compter que sur son ombre, sur sa cohésion, sur ses cadres, sur son État-major.

De même qu’un forgeron ne peut saisir de sa main nue un fer chauffé à blanc, le prolétariat ne peut, les mains nues, s’emparer du pouvoir : il lui faut une organisation appropriée à cette tâche. Dans la combinaison de l’insurrection de masses avec la conspiration, dans la subordination du complot à l’insurrection, dans l’organisation de l’insurrection à travers la conspiration, réside le domaine compliqué et lourd de responsabilités de la politique révolutionnaire que Marx et Engels appelaient « l’art de l’insurrection ». Cela suppose une juste direction générale des masses, une souplesse d’orientation devant des circonstances changeantes, un plan médité d’offensive, de la prudence dans la préparation technique et de la hardiesse à porter le coup.

Les historiens et les hommes politiques appellent d’habitude insurrection des forces élémentaires un mouvement des masses qui, lié par son hostilité à l’égard de l’ancien régime, n’a point de visées claires, ni de méthodes de lutte élaborées, ni de direction conduisant consciemment à la victoire. L’insurrection des forces élémentaires est volontiers reconnue par les historiens officiels, du moins par les démocrates, comme une calamité inévitable dont la responsabilité retombe sur l’ancien régime. La véritable cause de cette indulgence, c’est que les insurrections des forces « élémentaires » ne peuvent sortir des cadres du régime bourgeois.

Dans la même voie marche aussi la social-démocratie : elle ne nie pas la révolution en général, en tant que catastrophe sociale, de même qu’elle ne nie pas les tremblements de terre, les éruptions de volcans, les éclipses de soleil et les épidémies de peste. Ce qu’elle nie, comme du « blanquisme » ou, pis encore, du bolchevisme, c’est la préparation consciente de l’insurrection, le plan, la conspiration. En d’autres termes, la social-démocratie est prête à sanctionner, à retardement il est vrai, les coups d’État. qui transmettent le pouvoir aux mains de la bourgeoisie, condamnant avec intransigeance en même temps celles des méthodes qui peuvent seules transmettre le pouvoir au prolétariat. Sous une fausse objectivité se cache une politique de défense de la société capitaliste.

D’après ses observations et ses méditations sur les échecs de nombreux soulèvements auxquels il prit part ou dont il fut témoin, Auguste Blanqui déduisit un certain nombre de règles tactiques à défaut desquelles la victoire de l’insurrection est rendue extrêmement difficile, sinon impossible. Blanqui réclamait la création en temps opportun de détachements révolutionnaires réguliers, leur direction centralisée, un bon approvisionnement en munitions, une répartition bien calculée des barricades, dont la construction serait prévue, et que l’on défendrait systématiquement et non épisodiquement. Toutes ces règles, procédant des problèmes militaires de l’insurrection, doivent, bien entendu, être inévitablement modifiées, en même temps que les conditions sociales et la technique militaire ; mais, en elles-mêmes, elles ne sont nullement du « blanquisme » dans le sens où l’on entend à peu près chez les Allemands le « putschisme » ou « l’aventurisme » révolutionnaire.

L’insurrection est un art et, comme tout art, elle a ses lois. Les règles de Blanqui étaient les exigences d’un réalisme de guerre révolutionnaire. L’erreur de Blanqui consistait non point en son théorème direct, mais dans sa réciproque. Du fait que l’incapacité tactique condamnait l’insurrection à l’échec, Blanqui déduisait que l’observation des règles de la tactique insurrectionnelle était capable, par elle-même, d’assurer la victoire. C’est seulement à partir de là qu’il est légitime d’opposer le blanquisme au marxisme. La conspiration ne remplace pas l’insurrection. La minorité active du prolétariat, si bien organisée soit-elle, ne peut s’emparer du pouvoir indépendamment de la situation générale du pays : en cela, le blanquisme est condamné par l’histoire. Mais seulement en cela. Le théorème direct conserve toute sa force. Pour la conquête du pouvoir, le prolétariat n’a pas assez d’une insurrection des forces élémentaires. Il lui faut une organisation correspondante, il lui faut un plan, il lui faut la conspiration. C’est ainsi que Lénine posa la question.

Louis Auguste Blanqui (1805-1881)

Louis Auguste Blanqui (1805-1881)La critique d’Engels, dirigée contre le fétichisme de la barricade, s’appuyait sur l’évolution de la technique générale et de la technique militaire. La tactique insurrectionnelle du blanquisme répondait au caractère du vieux Paris, d’un prolétariat à demi composé d’artisans, aux rues étroites et au système militaire de Louis-Philippe. En principe, l’erreur du blanquisme consistait à identifier la révolution avec l’insurrection. L’erreur technique du blanquisme consistait à identifier l’insurrection avec la barricade. La critique marxiste fut dirigée contre les deux erreurs. Estimant, d’accord avec le blanquisme, que l’insurrection est un art, Engels découvrait non seulement la place secondaire de l’insurrection dans la révolution, mais le rôle déclinant de la barricade dans l’insurrection. La critique d’Engels n’avait rien de commun avec une renonciation aux méthodes révolutionnaires au profit du pur parlementarisme, comme essayèrent de le démontrer en leur temps les philistins de la social-démocratie allemande, avec le concours de la censure du Hohenzollern. Pour Engels, la question des barricades restait celle d’un des éléments techniques de l’insurrection. Or, les réformistes essayaient, devant la négation de la valeur décisive de la barricade, d’en conclure à la négation de la violence révolutionnaire en général. C’est à peu près comme si, raisonnant sur la diminution probable de l’importance de la tranchée dans la prochaine guerre, l’on en concluait à l’effondrement du militarisme.

L’organisation à l’aide de laquelle le prolétariat peut non seulement renverser l’ancien régime, mais se substituer à lui, ce sont les soviets. Ce qui plus tard devint une affaire d’expérience historique n’était, jusqu’à l’insurrection d’octobre, qu’un pronostic théorique, s’appuyant, il est vrai, sur l’expérience préalable de 1905. Les soviets sont les organes de préparation des masses à l’insurrection, les organes de l’insurrection et, après la victoire, les organes du pouvoir.

Cependant, les soviets, par eux-mêmes, ne tranchent pas la question. Selon le programme et la direction, ils peuvent servir à diverses fins. Un programme est donné aux soviets par le parti. Si les soviets, dans les circonstances d’une révolution – et, hors d’une révolution, ils sont généralement impossibles – s’emparent de toute la classe, à l’exception des couches tout à fait arriérées, passives ou démoralisées, le parti révolutionnaire est à la tête de la classe. Le problème de la conquête du pouvoir ne peut être résolu que par la combinaison du parti avec les soviets ou bien avec d’autres organisations de masses équivalant plus ou moins aux soviets.

Le soviet, ayant à sa tête un parti révolutionnaire, tend consciemment et en temps utile à s’emparer du pouvoir. Se réglant sur les variations de la situation politique et sur l’état d’esprit des masses, il prépare les points d’appui de l’insurrection, lie les détachements de choc par l’unité du dessein, élabore d’avance le plan de l’offensive et du dernier assaut : cela signifie précisément introduire la conspiration organisée dans l’insurrection de masses.

Les bolcheviks, plus d’une fois, longtemps encore avant l’insurrection d’octobre, avaient eu à réfuter les accusations dirigées contre eux par leurs adversaires, qui leur imputaient des machinations conspiratives et du blanquisme. Or, nul autant que Lénine ne mena une lutte aussi intransigeante contre le système de la pure conspiration. Les opportunistes de la social-démocratie internationale prirent plus d’une fois sous leur protection la vieille tactique socialiste-révolutionnaire de la terreur individuelle contre les agents du tsarisme, résistant à la critique implacable des bolcheviks qui opposaient à l’aventureux individualisme de l’intelligentsia le cours vers l’insurrection des masses. Mais en repoussant toutes les variétés du blanquisme et de l’anarchie, Lénine ne s’inclinait pas une minute devant la force élémentaire « sacrée » des masses. Il avait médité plus tôt et plus profondément que d’autres le rapport entre les facteurs objectifs et subjectifs de la révolution, entre le mouvement des forces élémentaires et la politique du parti, entre les masses populaires et la classe avancée, entre le prolétariat et son avant-garde, entre les soviets et le parti, entre l’insurrection et la conspiration.

Mais s’il est juste que l’on ne puisse provoquer à son gré un soulèvement et que, pour la victoire, il faille en même temps, en temps utile, organiser l’insurrection, par là-même, devant la direction révolutionnaire, se pose le problème d’un diagnostic exact : il faut, au moment opportun, surprendre l’insurrection qui monte pour la compléter par une conspiration. L’intervention obstétricale dans un accouchement, quoique l’on ait beaucoup abusé de cette image, reste encore l’illustration la plus vive d’une intrusion consciente dans un processus élémentaire. Herzen accusait autrefois son ami Bakounine d’avoir, dans toutes ses entreprises révolutionnaires, invariablement pris le deuxième mois de la grossesse pour le neuvième. Quant à Herzen, il était plutôt disposé à nier la grossesse même au neuvième mois. En février, la question de la date de l’accouchement ne se posait presque pas du tout, dans la mesure où l’insurrection avait éclaté « d’une façon inattendue », sans direction centralisée. Mais c’est précisément pour cela que le pouvoir passa non à ceux qui avaient accompli l’insurrection, mais à ceux qui l’avaient freinée. Il en était tout différemment de la nouvelle insurrection : elle était consciemment préparée par le parti bolcheviste. Le problème : saisir le bon moment pour donner le signal de l’offensive, retombait par là-même sur l’état-major bolcheviste.

Le mot « moment » ne doit pas être entendu trop à la lettre, comme un jour et une heure déterminés : même pour les enfantements, la nature a accordé des différences de temps considérables dont les limites n’intéressent pas seulement l’art de l’accoucheur, mais aussi la casuistique du droit de succession. Entre le moment où la tentative de provoquer un soulèvement doit encore inévitablement s’avérer prématurée et amener un avortement révolutionnaire, et le moment où la situation favorable doit déjà être considérée comme irrémédiablement perdue, une certaine période de la révolution s’écoule – elle peut se mesurer en quelques semaines, parfois en quelques mois – dans le courant de laquelle l’insurrection peut s’accomplir avec de plus ou moins grandes chances de succès. Discerner cette période relativement courte et choisir ensuite un moment déterminé, dans le sens précis du jour et de l’heure, pour porter le dernier coup, c’est pour la direction révolutionnaire la tâche la plus lourde de responsabilité. On peut à bon droit l’appeler un problème nodal, car il rattache la politique révolutionnaire à la technique de l’insurrection : faut-il rappeler que l’insurrection, de même que la guerre, est la prolongation de la politique, seulement par d’autres moyens ?

L’intuition et l’expérience sont nécessaires pour une direction révolutionnaire de même que pour tous les autres domaines de l’art créateur. Mais cela ne suffit pas. L’art du rebouteur peut aussi, non sans succès, reposer sur l’intuition et l’expérience. L’art du guérisseur politique ne suffit cependant que pour des époques et des périodes où prédomine la routine. Une époque de grands tournants historiques ne tolère pas les œuvres des rebouteurs. L’expérience, même inspirée par l’intuition, ne lui suffit pas. Il faut une méthode matérialiste permettant de découvrir, derrière les ombres chinoises des programmes et des mots d’ordre, le mouvement réel des corps de la société.

Les prémisses essentielles d’une révolution résident en ce que le régime social existant se trouve incapable de résoudre les problèmes fondamentaux du développement de la nation. La révolution ne devient cependant possible que dans le cas où, dans la composition de la société, il se trouve une nouvelle classe capable de prendre la tête de la nation pour résoudre les problèmes posés par l’histoire. Le processus de la préparation de la révolution consiste en ce que les tâches objectives, marquées dans les contradictions de l’économie et des classes, se fraient une voie dans la conscience des vivantes masses humaines, en modifient les aspects et créent de nouveaux rapports des forces politiques.

Les classes dirigeantes, en résultat de leur incapacité manifeste de sortir le pays de l’impasse, perdent foi en elles-mêmes, les vieux partis se décomposent, une lutte acharnée se livre entre les groupes et les cliques, les espoirs se reportent sur un miracle ou sur un thaumaturge. Tout cela constitue une des prémisses politiques de l’insurrection, extrêmement importante, quoique passive.

Une hostilité furieuse à l’égard de l’ordre établi et l’intention de risquer les efforts les plus héroïques, de laisser tomber des victimes, pour entraîner le pays dans une voie de relèvement telle est la nouvelle conscience politique de la classe révolutionnaire qui constitue la principale prémisse tactique de l’insurrection.

Les deux camps principaux – les gros propriétaires et le prolétariat – ne représentent pourtant pas, au total, toute la nation. Entre eux s’insèrent de larges couches de la petite bourgeoisie, jouant de toutes les couleurs du prisme économique et politique. Le mécontentement des couches intermédiaires, leurs désillusions en face de la politique de la classe dirigeante, leur impatience et leur révolte, leur disposition à soutenir l’initiative hardiment révolutionnaire du prolétariat constituent la troisième condition politique de l’insurrection, en partie passive dans la mesure où elle neutralise les sommets de la petite bourgeoisie, en partie active dans la mesure où elle en pousse les bases à lutter directement, coude à coude avec les ouvriers.

La réciprocité conditionnelle de ces prémisses est évidente : plus le prolétariat agit résolument et avec assurance, et plus il a la possibilité d’entraîner les couches intermédiaires, plus la classe dominante est isolée, plus la démoralisation s’accentue chez elle. Et, par contre, la désagrégation des dirigeants apporte de l’eau au moulin de la classe révolutionnaire.

Le prolétariat ne peut, pour l’insurrection, se pénétrer de l’assurance indispensable en ses propres forces qu’au cas où, devant lui, se découvre une claire perspective, que s’il a la possibilité de vérifier activement les rapports de forces qui changent à son profit, s’il sent au-dessus de lui une direction perspicace, ferme et audacieuse. Ceci nous amène à la condition, dernière dans le dénombrement mais non dans son importance, de la conquête du pouvoir : au parti révolutionnaire, en tant qu’avant-garde étroitement unie et trempée de la classe.

Grâce à une combinaison favorable des conditions historiques, tant intérieures qu’internationales, le prolétariat russe trouva à sa tête un parti exceptionnellement doué de clarté politique et d’une trempe révolutionnaire sans exemple : c’est cela seulement qui permit à une classe jeune et peu nombreuse d’accomplir une tâche historique d’une envergure inouïe. En général, comme en témoigne l’histoire – celle de la Commune de Paris, des révolutions allemande et autrichienne de 1918, des soviets de Hongrie et de Bavière, de la révolution italienne de 1919, de la crise allemande de 1923, de la révolution chinoise des années 1925-1927, de la révolution espagnole de 1931 – le plus faible anneau dans la chaîne des conditions a été jusqu’à présent celui du parti : le plus difficile pour la classe ouvrière est de créer une organisation révolutionnaire qui soit à la hauteur de ses tâches historiques. Dans les pays les plus vieux et les plus civilisés, des forces considérables travaillent à affaiblir et à décomposer l’avant-garde révolutionnaire. Une importante partie de ce travail se voit dans la lutte de la social-démocratie contre le « blanquisme », dénomination sous laquelle on fait figurer l’essence révolutionnaire du marxisme.

Si nombreuses qu’aient été les grandes crises sociales et politiques, la coïncidence de toutes les conditions indispensables pour une insurrection prolétarienne victorieuse et stable ne s’est vue jusqu’à présent dans l’histoire qu’une seule fois : en octobre 1917, en Russie. Une situation révolutionnaire n’est pas éternelle. De toutes les prémisses d’une insurrection, la moins stable est l’état d’esprit de la petite bourgeoisie. En temps de crises nationales, celle-ci marche derrière la classe qui, non seulement par la parole, mais par l’action, lui inspire confiance. Capable d’élans impulsifs, même de délires révolutionnaires, la petite bourgeoisie n’a pas de résistance, elle perd facilement courage en cas d’insuccès et, de ses ardentes espérances, tombe dans la désillusion. Ce sont précisément les violents et rapides changements de ses états d’esprit qui donnent une telle instabilité à chaque situation révolutionnaire. Si le parti prolétarien n’est pas suffisamment résolu pour transformer en temps utile l’attente et les espérances des masses populaires en une action révolutionnaire, le flux est bientôt remplacé par un reflux : les couches intermédiaires détournent leurs regards de la révolution et cherchent un sauveur dans le camp opposé. De même qu’à la marée montante le prolétariat entraîne après lui la petite bourgeoisie, au moment du reflux la petite bourgeoisie entraîne à sa suite d’importantes couches du prolétariat. Telle est la dialectique des vagues communistes et fascistes dans l’évolution politique de l’Europe après la guerre.

Essayant de s’appuyer sur l’aphorisme de Marx : aucun régime ne disparaît de la scène avant d’avoir épuisé toutes ses possibilités, les mencheviks niaient qu’il fût admissible de lutter pour la dictature du prolétariat dans la Russie arriérée où le capitalisme était encore loin de s’être dépensé complètement. Dans ce raisonnement, il y avait deux erreurs, et chacune était fatale. Le capitalisme n’est pas un système national, il est mondial. La guerre impérialiste et ses conséquences ont montré que le régime capitaliste s’est vidé sur le plan mondial. La révolution en Russie fut la cassure du plus faible anneau dans le système capitaliste mondial.

Mais la fausseté de la conception mencheviste se révèle aussi du point de vue national. À s’en tenir à une abstraction économique, on peut, admettons-le, affirmer que le capitalisme en Russie n’avait pas épuisé ses possibilités. Mais les processus économiques ont lieu autre part que dans les sphères éthérées, ils se produisent dans un milieu historique concret. Le capitalisme n’est pas une abstraction : c’est un vivant système de rapports de classes qui a besoin avant tout d’un pouvoir étatique. Que la monarchie, sous la protection de laquelle s’était formé le capitalisme russe, eût épuisé ses possibilités, les mencheviks ne le niaient pas. La révolution de février tenta d’instituer un régime étatique intermédiaire. Nous en avons suivi pas à pas l’histoire : en quelque huit mois, ce régime était complètement épuisé. Quel ordre gouvernemental pouvait, dans ces conditions, assurer le développement ultérieur du capitalisme russe ?

« La république bourgeoise, défendue seulement par les socialistes de tendances modérées, qui ne trouvaient plus d’appui dans les masses […] ne pouvait se maintenir. Tout l’essentiel en elle était corrodé, il ne restait que l’écorce. » Cette juste appréciation appartient à Milioukov. Le sort du système corrodé devait être d’après lui le même que celui de la monarchie tsariste : « L’un et l’autre avaient préparé le terrain pour la révolution et, l’un et l’autre, le jour de la révolution, n’avaient pas trouvé un seul défenseur. » Dés juillet-août, Milioukov caractérisait la situation par une alternative entre deux noms : Kornilov ou Lénine. Mais Kornilov avait déjà fait son coup d’essai, terminé par un lamentable échec. Pour le régime de Kérensky, en tout cas, il ne restait plus de place. Si divers que fussent les états d’esprit, témoigne Soukhanov, « il n’y avait d’unité que dans la haine pour le kérenskysme ». De même que la monarchie tsariste s’était rendue finalement impossible aux yeux des sommets de la noblesse et même des grands-ducs, le gouvernement de Kérensky devint odieux même aux directs inspirateurs du régime, aux « grands-ducs » des sommets conciliateurs. Dans ce mécontentement général, dans cet aigu malaise politique de toutes les classes réside un des plus importants symptômes d’une situation révolutionnaire arrivée à maturité. C’est ainsi que chaque muscle, chaque nerf, chaque fibre de l’organisme sont intolérablement tendus à la veille de la percée d’une gros abcès.

Vladimir Lenine, dirigeant du Parti bolchevik

Vladimir Lenine, dirigeant du Parti bolchevikLa résolution du Congrès bolcheviste de juillet, qui mettait en garde les ouvriers contre les conflits prématurés, indiquait en même temps qu’il faudrait accepter la bataille « quand la crise de toute la nation et le profond soulèvement des masses créeraient des conditions favorables pour la venue des éléments pauvres des villes et des campagnes à la cause des ouvriers. » Ce moment arriva en septembre-octobre.

L’insurrection était en droit de compter désormais sur un succès, car elle pouvait s’appuyer sur une authentique majorité populaire. Il ne faut pas, bien entendu, comprendre cela formellement. Si, sur la question de l’insurrection, l’on avait ouvert préalablement un référendum, il aurait donné des résultats extrêmement contradictoires et indécis. La disposition intime à soutenir l’insurrection n’est pas du tout identifiable à la faculté de se rendre clairement compte d’avance de la nécessité de l’insurrection. En outre, les réponses dépendraient, en une très grande mesure, de la façon même de poser la question, de l’organe qui dirigerait l’enquête, ou, plus simplement parlant, de la classe qui se trouverait au pouvoir.

Les méthodes de la démocratie ont leurs limites. On peut questionner tous les voyageurs d’un train pour savoir quel est le type de wagon qui leur convient le mieux, mais on ne peut aller les questionner tous pour savoir s’il faut freiner en pleine marche un train qui court au déraillement. Or, si l’opération de sécurité est accomplie adroitement et en temps voulu, on est sûr d’avoir l’approbation des voyageurs.

Les consultations parlementaires du peuple ont toutes lieu en même temps ; cependant, les diverses couches populaires, en temps de révolution, parviennent à une seule et même conclusion avec un retard inévitable, parfois très petit, l’une sur l’autre. Tandis que l’avant-garde brûlait d’impatience révolutionnaire, les couches arriérées commençaient seulement à se dresser. À Petrograd et à Moscou, toutes les organisations de masses étaient sous la direction des bolcheviks ; dans la province de Tambov, qui comptait plus de trois millions d’habitants, c’est-à-dire un peu moins que les deux capitales ensemble, une fraction bolcheviste dans le Soviet ne surgit pour la première fois que peu avant l’insurrection d’octobre.

Les syllogismes du développement objectif ne coïncident nullement – jour par jour – avec les syllogismes de la réflexion des masses. Et quand une grande décision pratique, par la marche des choses, devient urgente, elle permet moins que tout un référendum. Les différences de niveau et d’état d’esprit des diverses couches populaires sont réduites par l’action : les éléments d’avant-garde entraînent les hésitants et isolent les résistants. La majorité ne se compte pas, elle se conquiert. L’insurrection monte précisément quand l’issue des contradictions ne se voit plus que dans la voie de l’action directe.

Impuissante à tirer elle-même de sa guerre contre les propriétaires nobles les déductions politiques nécessaires, la paysannerie, cependant, par le fait même de son soulèvement agraire, se joignait d’avance à l’insurrection des villes, l’appelait et l’exigeait. Elle exprimait sa volonté non par un bulletin blanc, mais par « le coq rouge » (l’incendie) : c’était un référendum plus sérieux. Dans les limites où l’appui de la paysannerie était indispensable pour établir la dictature soviétique, il était là. « Cette dictature – répliquait Lénine aux indécis – donnerait la terre aux paysans et tous pouvoirs aux comités paysans dans les localités : comment peut-on à moins de devenir fou, mettre en doute que les paysans soutiendraient cette dictature ? » Pour que les soldats, les paysans, les nationalités opprimées, errant dans la tourmente de neige des bulletins électoraux, connussent les bolcheviks à l’œuvre, il fallait que les bolcheviks prissent le pouvoir.

Quel devait donc être le rapport des forces pour permettre au prolétariat de s’emparer du pouvoir ? « À un moment décisif, sur un point décisif, il faut avoir une écrasante prépondérance des forces, écrivait Lénine plus tard, expliquant l’insurrection d’octobre ; cette loi des succès militaires est aussi la loi de la réussite politique, surtout dans cette guerre acharnée, bouillonnante, des classes qui s’appelle la révolution. Les capitales ou bien en général les grands centres commerciaux et industriels […] décident pour une forte part des destinées politiques du peuple, bien entendu à condition que les centres soient soutenus par des forces locales, rurales, suffisantes, quand bien même l’appui ne viendrait pas tout de suite. » En ce sens dynamique, Lénine parlait de la majorité du peuple et indiquait le seul sens réel du concept de la majorité.

Les adversaires démocrates se consolaient à penser que le peuple qui suivait les bolcheviks n’était que de la matière première, la glaise malléable de l’histoire : les moules n’en seraient pas moins les démocrates, en collaboration avec les bourgeois instruits. « Ces gens ne voient-ils pas – demandait le journal des mencheviks que jamais encore le prolétariat et la garnison de Petrograd n’avaient été si isolés de toutes les autres couches sociales ? » Le malheur du prolétariat et de la garnison consistait en ce qu’ils étaient « isolés » des classes auxquelles ils se disposaient à enlever le pouvoir.

Pouvait-on, en réalité, compter sérieusement sur la sympathie et l’appui des masses ignorantes de la province et du front ? Leur bolchevisme, écrivait Soukhanov, avec dédain, « n’était pas autre chose que de la haine pour la coalition et la convoitise d’obtenir la terre et la paix », Comme si cela ne suffisait pas ! La haine de la coalition indiquait un effort pour enlever le pouvoir à la bourgeoisie, La convoitise de la terre et de la paix était un programme grandiose que les paysans et les soldats se disposaient à réaliser sous la direction des ouvriers. La nullité des démocrates, même de ceux qui étaient le plus à gauche, procédait du manque de confiance des sceptiques « instruits » vis-à-vis des masses obscures qui prennent les phénomènes en gros, sans entrer dans les détails et les nuances. Une attitude intellectuelle, faussement aristocratique, dédaigneuse à l’égard du peuple, était étrangère au bolchevisme, contraire à sa nature même. Les bolcheviks n’étaient pas des hommes aux mains blanches, des amis du peuple travaillant en cabinet, des pédants. Ils n’avaient pas peur des couches arriérées qui, pour la première fois, s’élevaient des bas-fonds. Les bolcheviks prenaient le peuple tel que l’avait fait l’histoire, tel qu’il était destiné à accomplir la révolution. Les bolcheviks considéraient que leur mission était de se placer à la tête de ce peuple. Contre l’insurrection, « tous » se prononçaient, à l’exception des bolcheviks. Mais, les bolcheviks, c’était le peuple.

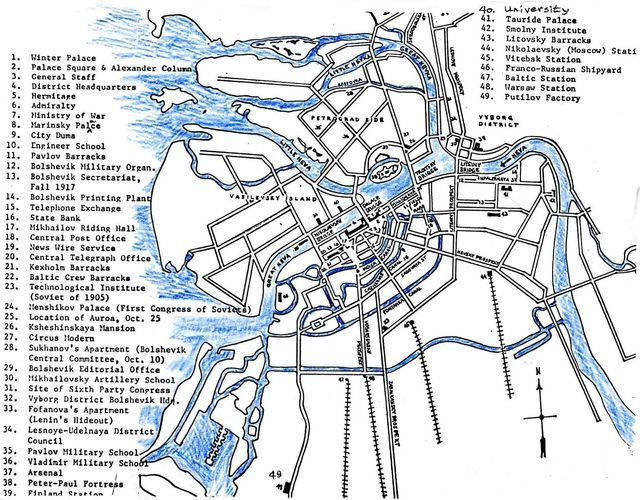

Carte montrant les principaux lieux de la révolution à Petrograd

Carte montrant les principaux lieux de la révolution à PetrogradLa force politique essentielle de l’insurrection d’octobre résidait dans le prolétariat, dans la composition duquel la première place était occupée par les ouvriers de Petrograd. À l’avant-garde de la capitale se tenait, d’autre part, le district de Vyborg. Le plan d’insurrection avait choisi ce quartier essentiellement prolétarien comme base de départ pour le développement de l’offensive.

Les conciliateurs de toutes nuances, à commencer par Martov, essayèrent, après l’insurrection, de représenter le bolchevisme comme une tendance de simples soldats. La social-démocratie européenne s’empara avec joie de cette théorie. Et là, on fermait les yeux sur les faits historiques fondamentaux, à savoir : que le prolétariat avait été le premier à passer du côté des bolcheviks ; que les ouvriers de Petrograd montraient la route aux ouvriers de tout le pays ; que les garnisons et le front continuaient beaucoup plus longtemps à soutenir les conciliateurs ; que les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks instituaient dans le système des soviets toutes sortes de privilèges pour les soldats, au détriment des ouvriers, luttaient contre l’armement de ceux-ci, excitaient contre eux les soldats ; que seulement sous l’influence des ouvriers se produisit un revirement dans les troupes ; que la direction des soldats au moment décisif se trouva dans les mains dès ouvriers ; enfin qu’un an plus tard, la social-démocratie en Allemagne, d’après l’exemple de ses coreligionnaires russes, s’appuyait sur les soldats dans la lutte contre les ouvriers.

Vers l’automne, les conciliateurs de droite avaient déjà définitivement perdu la possibilité de parler dans les usines et les casernes. Mais ceux de gauche essayaient encore de persuader aux masses que l’insurrection était une folie. Martov qui, combattant l’offensive de la contre-révolution en juillet, avait trouvé un sentier vers la conscience des masses, en était maintenant revenu à une œuvre sans espoir. « Nous ne pouvons nous promettre – reconnaissait-il lui-même, le 14 octobre, en séance du Comité exécutif central – que les bolcheviks nous écouteront. » Néanmoins, il considérait qu’il était de son devoir d’avertir « les masses ». Or, les masses voulaient de l’action et non point des leçons de morale. Même dans les cas où elles écoutaient avec une patience relative l’avertisseur bien connu, elles continuaient, d’après l’aveu de Mstislavsky, « à penser à leur manière comme auparavant ». Soukhanov raconte que, sous un ciel pluvieux, il chercha à convaincre les ouvriers des usines Poutilov de la possibilité d’arranger l’affaire sans insurrection. Il fut interrompu par des voix impatientes. On l’écoutait deux ou trois minutes et on l’interrompait encore. « Après plusieurs tentatives, j’abandonnai. Ça ne marchait pas… et la bruine nous mouillait de plus en plus. » Sous le ciel peu clément d’octobre, les pauvres démocrates de gauche, d’après leurs propres descriptions, avaient l’air de poules mouillées.

Le mot politique favori des adversaires « de gauche » de l’insurrection, et il s’en trouvait également dans les milieux bolcheviks, consistait à noter l’absence à la base d’un élan combatif. « L’état d’esprit des travailleurs et des masses de soldats – écrivaient Zinoviev et Kamenev, le 11 octobre – ne rappelle nullement même les états d’esprit qui existaient avant le 3 juillet. » Ceci n’était point dépourvu de motifs ; il existait, dans le prolétariat de Petrograd, un certain accablement à la suite d’une trop longue attente. On commençait à désespérer même des bolcheviks : eux aussi allaient-ils les décevoir ? Le 16 octobre, Rakhia, un des plus combatifs bolcheviks de Petrograd, finnois d’origine, disait à la conférence du comité central : « Évidemment, notre mot d’ordre commence déjà à retarder, car on doute que nous fassions ce à quoi nous faisons appel. » Mais la lassitude de l’attente, qui ressemblait à de la langueur, ne dura que jusqu’au premier signal de combat.

La première tâche de toute insurrection est d’amener à elle les troupes. À cela servent, principalement, la grève générale, les démonstrations de masses, les collisions dans la rue, les combats de barricades. L’exclusive originalité de l’insurrection d’octobre, nulle part encore et jamais observée à un degré si achevé, est en ce fait que, grâce à un heureux concours de circonstances, l’avant-garde prolétarienne réussit à entraîner de son côté la garnison de la capitale même avant le début du soulèvement ; non seulement à entraîner mais à consolider par l’organisation sa conquête, grâce à la Conférence de la garnison. On ne peut comprendre le mécanisme de l’insurrection d’octobre sans s’être entièrement rendu compte que le problème le plus important, qui se prêtait le plus difficilement à un calcul préalable, avait été, dans l’essentiel, résolu à Petrograd avant le début de la lutte armée.

Cela ne signifie pas, cependant, que l’insurrection fût devenue superflue. Du côté des ouvriers se rangeait, il est vrai, l’écrasante majorité de la garnison ; mais la minorité était contre les ouvriers, contre l’insurrection, contre les bolcheviks. Cette petite minorité se composait des éléments les plus qualifiés de l’armée : le corps des officiers, les junkers, les bataillons de choc, peut-être aussi les cosaques. L’on ne pouvait conquérir politiquement ces éléments : il fallait les vaincre. En sa dernière partie, le problème de l’insurrection qui est entrée dans l’histoire sous le signe d’octobre avait, ainsi, un caractère purement militaire. La solution devait venir, à la dernière étape, des fusils, des baïonnettes, des mitrailleuses, peut-être même des canons. C’est dans cette voie que conduisait le parti des bolcheviks,

Quelles étaient les forces militaires du conflit qui se préparait ? Boris Sokolov, qui dirigeait le travail militaire du parti socialiste-révolutionnaire, raconte que, dans la période qui précéda l’insurrection, « toutes les organisations de partis dans les régiments, à l’exception des bolchevistes, s’étaient disloquées et les circonstances n’étaient pas du tout favorables à la formation de nouvelles. L’opinion des soldats était d’une façon assez nette bolchevisante, mais leur bolchevisme était passif et ils étaient dépourvus de toute propension à agir activement par les armes ». Sokolov n’oublie pas d’ajouter : « Il eût suffi d’un ou de deux régiments absolument dévoués et susceptibles de combattre pour tenir en échec toute la garnison. » Décidément, tous, depuis les généraux de la monarchie jusqu’aux intellectuels « socialistes », tous manquaient, contre la révolution prolétarienne, « d’un ou deux régiments », Mais, ce qui est vrai, c’est que la garnison, en son immense majorité profondément hostile au gouvernement, n’était pourtant point susceptible de se battre et ne se rangeait point du côté des bolcheviks, La cause en était dans la rupture définitive entre l’ancienne structure militaire des troupes et leur nouvelle structure politique. L’épine dorsale d’un élément de troupes combatif est constituée par le commandement. Celui-ci était contre les bolcheviks, Au point de vue politique, l’épine dorsale de la troupe, c’étaient les bolcheviks. Cependant, non seulement ils ne savaient pas commander, mais, dans la plupart des cas, ils ne savaient guère se servir des armes. La masse des soldats n’était pas homogène. Les éléments actifs, combatifs, formaient, comme toujours, la minorité. La majorité des soldats sympathisait à l’égard des bolcheviks, votait pour eux, les élisait, mais n’attendait pas d’eux une solution. Les éléments hostiles aux bolcheviks dans les troupes étaient trop insignifiants pour se hasarder à quelque initiative. L’opinion politique de la garnison était ainsi exceptionnellement favorable à une insurrection. Mais, au point de vue combatif, elle ne pesait pas lourd, c’était clair d’avance.

Toutefois, il ne convenait nullement de déduire la garnison des calculs des opérations militaires. Des milliers de soldats prêts à se battre du côté de la révolution étaient disséminés dans une masse plus passive et, précisément ainsi, l’entraînaient dans une plus ou moins grande mesure. Divers contingents, d’une composition plus réussie, gardaient la discipline et leur capacité de combat. Il se trouvait de solides noyaux révolutionnaires dans toutes les formations. Dans le 6ᵉ bataillon de réserve qui comptait environ dix mille hommes, sur cinq compagnies, la première se distinguait toujours, ayant acquis, presque dès le début de la révolution, la réputation d’être bolcheviste, et elle s’en montra digne pendant les Journées d’octobre. Dans la moyenne, à vrai dire, les régiments de la garnison n’existaient pas en tant que régiments, le mécanisme de leur direction était détraqué, ils n’étaient pas capables d’un long effort militaire ; mais c’était tout de même des agglomérations d’hommes armés, dont la majorité avait déjà passé sous le feu. Tous les contingents étaient liés par un seul et même état d’esprit : renverser le plus tôt possible Kérensky, rentrer dans les foyers et procéder aux réformes agraires. Ainsi, la garnison, complètement désagrégée, dut encore une fois serrer les rangs pendant les Journées d’octobre et faire un imposant cliquetis d’armes avant de se dissoudre définitivement.

Quelle force constituaient, d’un point de vue militaire, les ouvriers de Petrograd ? Cette question concerne la Garde rouge. Le moment est venu d’en parler plus en détail : elle est destinée pour les journées prochaines à s’engager dans la grande arène de l’histoire.

Remontant par ses traditions à l’année 1905, la Garde ouvrière renaquit avec la Révolution de février et partagea dans la suite les vicissitudes du sort de celle-ci. Kornilov, alors commandant en chef de la région militaire de Petrograd, affirmait que les dépôts de l’artillerie avaient laissé échapper, pendant les journées du renversement de la monarchie, trente mille revolvers et quarante mille fusils. En outre, une quantité considérable d’armes tomba aux mains du peuple par suite du désarmement de la police et grâce aux régiments sympathisants. Quand on exigea la restitution des armes, personne ne répondit. La révolution enseigne qu’il faut faire cas d’un fusil. Les ouvriers organisés ne purent cependant se procurer qu’une très petite partie de cette aubaine.

Pendant les quatre premiers mois, la question de l’insurrection ne se posait pas du tout pour les ouvriers. Le régime démocratique de la dualité de pouvoirs ouvrait aux bolcheviks la possibilité de conquérir la majorité dans les soviets, Les compagnies (droujiny) ouvrières de francs-tireurs constituaient un des éléments de la milice démocratique. Mais tout cela était plutôt dans la forme que dans le fond. Un fusil dans les mains d’un ouvrier signifiait un tout autre principe historique que dans les mains d’un étudiant.

Le fait que les ouvriers étaient pourvus d’armes inquiéta les classes possédantes dès le début, étant donné qu’ainsi les rapports de forces étaient brusquement déplacés dans les usines. À Petrograd, où l’appareil d’État, soutenu par le Comité exécutif central, représentait au commencement une force indubitable, la milice ouvrière ne semblait pas encore tellement menaçante. Mais, dans les régions industrielles de la province, le renforcement de la garde ouvrière indiquait un bouleversement de tous les rapports, non seulement à l’intérieur de l’entreprise, mais aussi fort loin aux alentours. Les ouvriers armés destituaient les contremaîtres, les ingénieurs, et même les mettaient en état d’arrestation. Sur une décision des assemblées d’usine, les gardes rouges étaient souvent payés sur les fonds des entreprises. Dans l’Oural, où sont riches les traditions de la lutte de partisans de 1905, les compagnies de francs-tireurs ouvriers mettaient de l’ordre sous la direction des vieux militants. Les ouvriers armés liquidèrent presque imperceptiblement le pouvoir officiel, lui substituant les organes des soviets. Le sabotage pratiqué par les propriétaires et les administrateurs imposait aux ouvriers la charge de protéger les entreprises : machines, entrepôts, réserves de charbon et de matières premières. Les rôles étaient intervertis. L’ouvrier serrait solidement les poings sur son fusil pour défendre l’usine dans laquelle il voyait la source même de sa force. Ainsi les éléments de la dictature ouvrière, dans les entreprises et dans les districts, se fixaient avant même que le prolétariat dans son ensemble ne se fût emparé du pouvoir de l’État.

Reflétant comme toujours les appréhensions des propriétaires, les conciliateurs s’opposaient de toutes leur forces à l’armement des ouvriers de la capitale, le réduisant au minimum. D’après Minitchev, tout l’armement du district de Narva se composait « d’une quinzaine de fusils et de quelques revolvers ». Dans la ville, pendant ce temps, se multiplièrent les cambriolages et les actes de violence. De toutes parts venaient des rumeurs alarmantes, annonciatrices de nouveaux ébranlements. À la veille de la manifestation de juillet, on s’attendait à voir le district incendié. Les ouvriers cherchaient des armes, frappant à toutes les portes et, parfois, les enfonçant.

De la manifestation du 3 juillet, les ouvriers de Poutilov rapportèrent un trophée : une mitrailleuse avec cinq caisses de rubans-chargeurs. « Nous étions heureux comme des enfants » – raconte Minitchev. Certaines usines étaient mieux armées. D’après Litchkov, les ouvriers de son usine possédaient quatre-vingts fusils et vingt gros revolvers. Toute une richesse ! Par l’état-major de la Garde rouge ils obtinrent deux mitrailleuses ; l’une fut établie dans le réfectoire, l’autre au grenier. « Notre chef – raconte Litchkov – était Kotcherovsky, et ses plus proches adjoints étaient Tomtchak, tué par les Gardes blancs pendant les Journées d’octobre sous Tsarkoïe-Selo et Efimov, fusillé par les bandes des Blancs sous Iambourg. » Ces lignes parcimonieuses permettent de jeter un coup d’œil à l’intérieur du laboratoire des usines où se formaient les cadres de l’insurrection d’octobre et de la future Armée rouge, où se sélectionnaient, s’habituaient à commander, se trempaient les Tomtchak, les Efimov, des centaines et des milliers d’ouvriers anonymes qui, ayant conquis le pouvoir, le défendirent intrépidement contre l’ennemi et tombèrent, par la suite, sur tous les champs de bataille.

Les événements de juillet modifient immédiatement la situation de la Garde rouge. Le désarmement des ouvriers s’effectue déjà tout à fait ouvertement, non par la persuasion, mais par l’emploi de la force. Sous couleur de rendre les armes, les ouvriers ne livrent cependant que le bric-à-brac. Tout ce qui vaut quelque chose est soigneusement caché. Les fusils sont distribués à des membres du parti dont on est sûr. Les mitrailleuses, enduites de graisse, sont enterrées. Les détachements de la Garde se replient et passent à la vie clandestine, se rattachant plus étroitement aux bolcheviks.

La tâche de l’armement des ouvriers était primitivement concentrée dans les mains des comités d’usine et des comités de district du parti. S’étant rétablie après l’écrasement de juillet, l’organisation militaire des bolcheviks, qui auparavant n’avait travaillé que dans la garnison et sur le front, s’occupa pour la première fois d’instruire la Garde rouge en procurant aux ouvriers des moniteurs et, en certains cas, des armes, La perspective d’insurrection armée indiquée par le parti dispose imperceptiblement les ouvriers avancés à une nouvelle destination de la Garde rouge. Ce n’est déjà plus la milice des usines et des quartiers ouvriers, ce sont les cadres de la future armée de l’insurrection.

En août, les incendies, dans les usines et les fabriques, devinrent plus fréquents. Dans la succession des crises, chacune est précédée d’une convulsion de la conscience collective qui envoie au-devant d’elle une onde alarmante. Les comités d’usine travaillaient intensément à protéger les entreprises contre les attentats. Les fusils que l’on avait cachés sont sortis. Le soulèvement de Kornilov légalise définitivement la Garde rouge. Aux compagnies ouvrières s’inscrivent environ vingt-cinq mille hommes qu’à vrai dire l’on ne peut, loin de là, armer tous de fusils, partiellement aussi de mitrailleuses. De l’usine des poudres de Schlusselbourg, les ouvriers amènent, par la Neva, une péniche pleine de grenades et d’explosif : contre Kornilov ! Le Comité exécutif central des conciliateurs repousse ce don des « Grecs ». Les hommes de la Garde rouge du faubourg de Vyborg distribuèrent, pendant la nuit, ces cadeaux dangereux dans les quartiers.

Le général de droite Lavr Kornilov

Le général de droite Lavr Kornilov« L’instruction concernant l’art de se servir d’un fusil, qui avait eu lieu auparavant dans des logements et des taudis – raconte l’ouvrier Skorinko – se faisait maintenant en plein air, dans les jardins, sur les boulevards. » « L’atelier se transforma en place d’armes – dit l’ouvrier Rakitov, dans ses Souvenirs. Devant les tours, les fraiseurs ont la musette en bandoulière, le fusil sur la machine. » Bientôt, dans l’atelier où se fabriquaient les bombes, tous s’inscrivaient dans la Garde, sauf les vieux socialistes-révolutionnaires et les mencheviks. Après le signal de la sirène, tous se rangent dans la cour pour l’exercice. « Côte à côte, l’ouvrier barbu et le petit apprenti, et tous deux écoutent attentivement le moniteur ». Alors que se disloquaient définitivement les anciennes troupes du tsar, dans les usines l’on jetait les bases de la future Armée rouge.

Dès que le danger représente par Kornilov eut été dépassé, les conciliateurs se mirent à freiner dans l’exécution de leurs engagements : pour trente mille ouvriers de Poutilov, l’on ne délivra au total que trois cents fusils. Bientôt l’on cessa tout à fait de fournir des armes : le danger s’annonçait maintenant non de la droite, mais de la gauche ; l’on devait chercher déjà protection, non chez les prolétaires, mais chez les junkers.

Le manque d’un but pratique immédiat et l’insuffisance de l’armement provoquèrent un reflux d’ouvriers quittant la Garde rouge. Mais ce ne fut là qu’un court relâche. Les cadres essentiels avaient eu le temps de se resserrer dans chaque entreprise. Entre les différentes compagnies ouvrières s’établissent de solides liaisons. Les cadres savent par expérience qu’ils ont de sérieuses réserves, lesquelles, à l’heure du danger, peuvent être mises sur pied.

Le passage du Soviet aux mains des bolcheviks modifie radicalement la situation de la Garde rouge. Précédemment persécutée ou tolérée, elle devient un organe officiel du Soviet qui allonge déjà le bras vers le pouvoir. Les ouvriers trouvent fréquemment à se procurer des armes et ne demandent au Soviet qu’une autorisation. Depuis la fin de septembre, surtout depuis le 10 octobre, les préparatifs de l’insurrection sont ouvertement mis à l’ordre du jour. Un mois avant le soulèvement, dans plusieurs dizaines de fabriques et d’usines de Petrograd, l’on se livre intensivement à l’exercice militaire, principalement au tir. Vers le milieu d’octobre, l’intérêt apporté au maniement des armes s’accroît encore. Dans certaines entreprises, presque tous s’inscrivent aux compagnies.

Une unité de gardes rouges à Petrograd en 1917

Une unité de gardes rouges à Petrograd en 1917Les ouvriers réclament de plus en plus impatiemment des armes au Soviet, mais il y a infiniment moins de fusils que de mains tendues pour les recevoir. « Je venais tous les jours à Smolny – raconte l’ingénieur Kozmine – je voyais comment, avant et après la séance du Soviet, des ouvriers et des matelots s’approchaient de Trotsky, offrant ou demandant des armes pour les ouvriers, rendant compte de la distribution de ces armes et posant des questions : Quand donc commencera-t-on ? L’impatience était grande… »

Formellement, la Garde rouge reste indépendante des partis, Mais, plus on va vers le dénouement, plus les bolcheviks sont Portés au premier plan : ils constituent le noyau de chaque compagnie, ils ont entre leurs mains l’appareil du commandement, la liaison avec les autres entreprises et les districts. Les ouvriers sans Parti et les socialistes-révolutionnaires de gauche suivent les bolcheviks.

Cependant, maintenant encore, à la veule de l’insurrection, les rangs de la Garde rouge sont encore peu nombreux. Le 16, Ouritsky, membre du Comité central bolchevik, estimait que l’armée ouvrière de Petrograd se montait à quarante mille baïonnettes. Le chiffre est plutôt exagéré. Les ressources de l’armement restaient encore très limitées : quelle que fût la faiblesse du gouvernement, l’on ne pouvait s’emparer des arsenaux autrement qu’en s’engageant dans la voie de l’insurrection.

Le 22, eut lieu la conférence de la Garde rouge de toute la ville : une centaine de délégués représentait environ vingt mille combattants. Le chiffre ne doit pas être pris trop à la lettre : les inscrits ne se montrèrent pas tous actifs ; en revanche, aux moments de danger, les volontaires affluaient en nombre dans les détachements. Les statuts adoptés le lendemain par la conférence définissent la Garde rouge comme « l’organisation des forces armées du prolétariat pour combattre la contre-révolution et défendre les conquêtes de la révolution ». Notons cela : vingt-quatre heures avant l’insurrection, le problème est défini dans les termes d’une défensive et non d’une offensive.

La formation de base est une décurie ; quatre décuries constituent un piquet ; trois piquets forment une compagnie ; trois compagnies – un bataillon. Avec le commandement et les contingents spéciaux, le bataillon compte plus de cinq cents hommes. Les bataillons de district constituent un détachement. Dans les grandes usines comme celle de Poutilov, l’on crée des détachements autonomes. Les équipes spéciales de techniciens – sapeurs, automobilistes, télégraphistes, mitrailleurs, artilleurs – sont enrôlées dans les entreprises respectives et adjointes aux détachements d’infanterie, ou bien elles opèrent indépendamment, suivant le caractère de la tâche posée. Tout le commandement est électif. Il n’y a là aucun risque : tous ici sont des volontaires et tous se connaissent bien entre eux.

Les ouvrières créent des détachements ambulanciers. À l’usine de fabrication de matériel pour les hôpitaux militaires, l’on annonce des cours d’infirmières. « Dans presque toutes les usines – écrit Tatiana Graf – il y a déjà des services réguliers d’ouvrières, travaillant en qualité d’ambulancières, munies du matériel de pansement indispensable. » L’organisation est extrêmement pauvre en ressources pécuniaires et techniques. Peu à peu, les comités d’usine envoient du matériel pour les ambulances et les corps francs. Durant les heures de l’insurrection, de faibles cellules se développeront rapidement ; elles trouveront tout de suite à leur disposition de considérables ressources techniques. Le 4, le soviet du quartier de Vyborg prescrit ceci : « Réquisitionner immédiatement toutes les automobiles […] Inventorier tout le matériel de pansement pour ambulances et établir des services de garde dans ces dernières. »

Un nombre de plus en plus grand d’ouvriers sans parti venait faire l’exercice de tir et la manœuvre. Le nombre des corps de garde augmentait. Dans les usines, la faction était assurée jour et nuit. Les états-majors de la Garde rouge s’installaient dans des locaux plus spacieux. À l’usine de fabrication de douilles, le 23, l’on procéda à l’examen des connaissances des gardes rouges. Un menchevik ayant essayé de parler contre le soulèvement, sa tentative fut noyée dans une tempête d’indignation : assez, le temps des discussions est passé ! Le mouvement est irrésistible, il s’empare même des mencheviks. Ils « s’enrôlent dans la Garde rouge – raconte Tatiana Graf – font partie de tous les services commandés et montrent même de l’initiative ». Skorinko décrit comment, le 23, fraternisèrent dans le détachement, avec les bolcheviks, les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, les jeunes et les vieux, et comment lui-même, Skorinko, embrassa avec allégresse son père, ouvrier dans la même usine. L’ouvrier Peskovoi raconte : dans le détachement armé « il y avait de jeunes ouvriers, d’environ seize ans, et des vieux allant vers la cinquantaine », La bigarrure des âges ajoutait « de l’entrain et de l’esprit combatif ».

Le faubourg de Vyborg se préparait à la bataille avec une ardeur toute particulière. On se saisit des chefs des ponts mobiles jetés sur le faubourg, on étudie les points vulnérables du quartier, on élit son Comité militaire révolutionnaire, les comités d’usine ont rétabli des permanences. Avec une légitime fierté, Kaïourov écrit au sujet des ouvriers de Vyborg : « Ils ont été les premiers à entrer en lutte avec l’autocratie, les premiers à instituer dans leur district la journée de huit heures, les premiers à sortir en armes pour protester contre les dix ministres capitalistes, les premiers à protester, le 7 juillet, contre les persécutions infligées à notre parti, et ils n’ont pas été les derniers dans la journée décisive du 25 octobre. » Ce qui est vrai est vrai !

L’histoire de la Garde rouge est dans une forte mesure l’histoire de la dualité de pouvoirs : celle-ci, par ses contradictions intérieures et ses conflits, donnait aux ouvriers une plus grande facilité pour créer, dès avant l’insurrection, une imposante force armée. Établir le total des détachements ouvriers dans tout le pays au moment de l’insurrection – c’est une tâche à peu près irréalisable, du moins au moment présent. En tout cas, des dizaines et des dizaines de milliers d’ouvriers armés constituaient les cadres de l’insurrection. Les réserves étaient presque inépuisables.

L’organisation de la Garde rouge restait, évidemment, fort loin de la perfection, Tout se faisait à la hâte, en gros, pas toujours adroitement. Les gardes rouges étaient pour la plupart mal préparés, les services de liaison se réglaient mal, le ravitaillement n’allait pas fort, la partie ambulancière était en retard. Mais, complétée par les ouvriers les plus capables de sacrifice, la Garde rouge brûlait du désir de mener cette fois la lutte jusqu’au bout. Et c’est ce qui décida de l’affaire.

La différence entre les détachements ouvriers et les régiments paysans n’était pas seulement déterminée par la composition sociale de ceux-ci et de ceux-là. Un grand nombre de ces soldats balourds, rentrés dans leurs villages et s’étant partagé la terre des propriétaires, combattront désespérément contre les gardes blancs, d’abord dans les détachements de partisans, ensuite dans l’Armée rouge. Indépendamment de la différence sociale, il en existe une autre, plus immédiate : alors que la garnison constitue une agglomération forcée de vieux soldats réfractaires à la guerre, les détachements de la Garde rouge sont construits tout de neuf, par une sélection individuelle, sur une nouvelle base, dans de nouveaux desseins.

Gardes rouges durant la manifestation du 1er mai 1917 à Petrograd

Gardes rouges durant la manifestation du 1er mai 1917 à PetrogradLe Comité militaire révolutionnaire dispose encore d’une troisième arme : les marins de la Baltique. Par sa composition sociale, leur milieu est beaucoup plus proche des ouvriers que celui de l’infanterie, Il y a, parmi eux, un bon nombre d’ouvriers de Petrograd. Le niveau politique des marins est infiniment plus élevé que celui des soldats. Différant des réservistes peu combatifs, qui avaient oublié l’emploi du fusil, les marins n’avaient pas interrompu le service effectif.

Pour les opérations actives, l’on pouvait fermement compter sur les communistes armés, sur les détachements de la Garde rouge, sur l’avant-garde des matelots et sur les régiments les mieux conservés. Les éléments de cette conglomération militaire se complétaient entre eux. La nombreuse garnison n’avait pas assez de volonté pour la lutte. Les détachements de matelots n’étaient pas assez forts en nombre. La Garde rouge manquait d’expérience. Les ouvriers, avec les matelots, apportaient de l’énergie, de la hardiesse, de l’élan. Les régiments de la garnison constituaient une réserve peu mobile qui en imposait par le nombre et était écrasante par la masse.

Coudoyant de jour en jour les ouvriers, les soldats et les matelots, les bolcheviks se rendaient fort bien compte des profondes différences qualitatives entre les éléments de l’armée qu’ils allaient devoir mener au combat. Sur le calcul de ces différences fut construit pour une bonne part le plan même de l’insurrection.

La force sociale de l’autre camp était constituée par les classes possédantes. Cela signifie qu’elles déterminaient sa faiblesse militaire. Les importants personnages du capital, de la presse, des chaires universitaires, où donc et quand s’étaient-ils battus ? Pour les résultats des combats qui déterminaient leur propre sort, ils avaient l’habitude de se renseigner par le téléphone ou le télégraphe. La jeune génération, les fils, les étudiants ? Ils étaient presque tous hostiles à l’insurrection d’octobre. Mais la plupart d’entre eux, avec les pères, attendaient à l’écart l’issue des combats. Une partie adhéra plus tard aux officiers et aux junkers qui, déjà auparavant, étaient recrutés en une forte mesure chez les étudiants. Les propriétaires n’avaient pas le peuple pour eux. Les ouvriers, les soldats, les paysans s’étaient tournés contre eux. L’écroulement des partis conciliateurs montrait que les classes possédantes étaient restées sans armée.

Si, dans la vie des États modernes, les rails ont leur importance, la question des cheminots prenait, dans les calculs politiques des deux camps, une grande place correspondante. La composition hiérarchique du personnel ferroviaire ouvrait des possibilités à une extrême bigarrure politique, créant ainsi des conditions favorables pour les diplomates conciliateurs. Le Vikjel (Comité exécutif pan-russe des cheminots) qui s’était tardivement formé, conservait des racines beaucoup plus solides dans les milieux des employés et même des ouvriers que, par exemple, les comités d’armée sur le front. Les bolcheviks, dans les chemins de fer, n’étaient suivis que par une minorité, principalement par les dépôts et les ateliers. D’après le rapport de Schmidt, un des dirigeants bolchevistes du mouvement syndical, les cheminots les plus proches du parti étaient ceux des réseaux de Petrograd et de Moscou.

Gardes rouges de Petrograd en 1917, section de l’usine Vulkan

Gardes rouges de Petrograd en 1917, section de l’usine VulkanMais, même dans la masse des employés et ouvriers conciliateurs, un brusque revirement vers la gauche se produisit à partir du moment de la grève des chemins de fer, en fin septembre. Le mécontentement provoqué par le Vikjel, qui s’était compromis en louvoyant, montait de plus en plus résolu. Lénine notait que « les armées des cheminots et des employés des postes continuent à être en conflit aigu avec le gouvernement ». Du point de vue des problèmes immédiats de l’insurrection, cela était presque suffisant.

La situation était moins favorable dans l’administration des Postes et Télégraphes. D’après le bolchevik Bokïï, « près des appareils télégraphiques sont en faction surtout des cadets ». Mais, là encore, le petit personnel s’opposait avec hostilité aux sommets. Parmi les facteurs, il y avait un groupe disposé à s’emparer, au moment propice, de la poste.

Convaincre tous les cheminots et les employés des Postes par la parole seulement, il était en tout cas inutile d’y songer. Si les bolcheviks avaient été hésitants, les cadets et les sommets conciliateurs l’auraient emporté. Si la direction révolutionnaire était résolue, la base devait inévitablement entraîner derrière elle les couches intermédiaires et isoler les dirigeants du Vikjel. Dans les calculs de la révolution, la statistique ne suffit pas à elle seule : il faut le coefficient de la vivante action.

Les adversaires de l’insurrection, dans les rangs mêmes du Parti bolcheviste, trouvaient cependant assez de motifs pour des déductions pessimistes. Zinoviev et Kamenev donnaient l’avertissement de ne pas sous-estimer les forces de l’adversaire. « Petrograd décide, mais, à Petrograd, les ennemis disposent de forces importantes : cinq mille junkers, parfaitement armés et sachant se battre, plus un état-major, plus des bataillons de choc, plus les cosaques, plus une importante partie de la garnison, plus une très considérable artillerie disposée en éventail autour de Piter. En outre, les adversaires, avec l’aide du Comité exécutif central, essaieront presque à coup sûr d’amener des troupes du front… » Cette énumération est imposante, mais ce n’est qu’une énumération. Si, dans l’ensemble, l’armée est une agglomération sociale, quand elle se scinde ouvertement, les deux armées sont les agglomérations des camps opposés. L’armée des possédants portait en elle le ver rongeur de l’isolement et de la désagrégation.

Les hôtels, les restaurants et les tripots, après la rupture de Kérensky avec Kornilov, étaient bondés d’officiers hostiles au gouvernement. Cependant, leur haine à l’égard des bolcheviks était infiniment plus vive. D’après la règle générale, la plus grande activité au profit du gouvernement se manifestait du côté des officiers monarchistes, « Chers Kornilov et Krymov, ce que vous n’avez pu faire, nous y réussirons peut-être, Dieu aidant… » Telle est l’invocation de l’officier Sinegoub, un des plus valeureux défenseurs du palais d’Hiver le jour de l’insurrection. Mais il n’y eut toutefois que de rares unités qui se montrèrent effectivement disposées à la lutte, bien que le corps des officiers fût nombreux. Déjà le complot de Kornilov avait montré que le corps des officiers, démoralisés à fond, ne constituait pas une force combative.

La composition sociale des junkers est hétérogène, il n’y a pas d’unanimité parmi eux. À côté de militaires par hérédité, fils et petit-fils d’officiers, il y a un bon nombre d’éléments d’occasion, recrutés pour les besoins de la guerre du temps encore de la monarchie. Le chef de l’école du génie dit à un officier : « Toi et moi, sommes condamnés… ne sommes-nous pas des nobles et pouvons-nous raisonner autrement ? » Au sujet des junkers d’origine démocratique, ces messieurs vantards, qui avaient esquivé avec succès une noble mort, parlent d’eux comme de mufles, de moujiks, « aux traits grossiers et obtus ». Une ligne est profondément tracée entre les hommes de sang rouge et ceux de sang bleu à l’intérieur des écoles de junkers, et là, pour la défense du pouvoir républicain, les plus zélés sont justement ceux qui regrettent le plus la monarchie. Les junkers démocrates déclarent qu’ils sont non pour Kérensky, mais pour le Comité exécutif central. La révolution avait, pour la première fois, ouvert les portes des écoles de junkers aux juifs. S’efforçant de se tenir à la hauteur devant les privilégiés, les fils de famille de la bourgeoisie juive manifestent un esprit extrêmement belliqueux contre les bolcheviks. Hélas ! cela ne suffit pas, non seulement pour sauver le régime, mais même pour défendre le palais d’Hiver. La composition hétérogène des écoles militaires et leur complet isolement vis-à-vis de l’armée donnaient ce résultat que, aux heures critiques, les junkers commençaient eux aussi à tenir des meetings : comment allaient se conduire les cosaques ? Y aurait-il quelqu’un à marcher en plus de nous ? Valait-il la peine en général de se battre pour le gouvernement provisoire ?

D’après le rapport de Podvoïsky, au début d’octobre, dans les écoles militaires de Petrograd, l’on comptait environ cent vingt junkers socialistes, dont quarante-deux ou quarante-trois bolcheviks. « Les junkers disent que tout le commandement des écoles est d’esprit contre-révolutionnaire. On les prépare ostensiblement, pour le cas de manifestations, à écraser le soulèvement ». Le nombre des socialistes, et surtout des bolcheviks, comme on voit, est tout à fait insignifiant. Mais ceux-ci donnent à Smolny la possibilité de connaître tout l’essentiel ce qui se produit dans le milieu des junkers. Au surplus, toute la topographie des écoles militaires leur est extrêmement désavantageuse : les junkers sont disséminés au milieu des casernes et, bien qu’ils parlent avec dédain des soldats, ils les considèrent avec de grandes appréhensions.

Leurs craintes sont très suffisamment motivées. Des casernes voisines et des quartiers ouvriers, des milliers de regards hostiles observent les junkers. La surveillance est d’autant plus effective que, dans chaque école, il y a un détachement de soldats qui, en paroles, observent la neutralité, mais qui, en fait, penchent du côté des insurgés. Les arsenaux des écoles sont entre les mains des soldats sortis du rang. « Ces fripouilles – écrit un officier de l’école du génie – n’ont pas seulement perdu les clefs du dépôt, de sorte que j’ai été obligé de faire enfoncer la porte, mais encore les verrous des mitrailleuses avaient été enlevés et cachés je ne sais où. » En de pareilles circonstances, il est difficile d’attendre des junkers des miracles d’héroïsme.

L’insurrection de Petrograd n’était-elle pas menacée d’un coup du dehors, des garnisons voisines ? Pendant les derniers jours de son existence, la monarchie n’avait cessé de compter sur le petit anneau de troupes qui encerclait la capitale. La monarchie avait mal calculé. Mais qu’en serait-il cette fois-ci ? S’assurer des conditions qui excluraient tout danger, ce serait rendre inutile toute insurrection : le but de celle-ci est précisément de briser des obstacles que l’on ne peut éliminer par la politique. On ne peut tout calculer d’avance. Mais tout ce que l’on pouvait prévoir fut calculé.

Au début d’octobre, à Cronstadt, avait eu lieu la Conférence des soviets de la province de Petrograd. Les délégués des garnisons de la banlieue – de Gatchina, de Tsarkoïe-Selo, de Krasnoie-Selo, d’Oranienbaum, de Cronstadt même – prirent la plus haute note d’après le diapason des matelots de la Baltique. À leur résolution se joignit le soviet des députés paysans de la province de Petrograd : les moujiks, dépassant les socialistes-révolutionnaires de gauche, penchaient vivement vers les bolcheviks.

À la conférence du Comité central du 16, l’ouvrier Stepanov traçait un tableau assez bariolé de l’État des forces dans la province, mais où prédominaient toutefois nettement les teintes du bolchevisme. À Sestroretsk et à Kolpino, les ouvriers s’arment, l’état d’esprit est à la bataille. À Novy-Peterhof, le travail a cessé dans le régiment qui est désorganisé. À Krasnoie-Selo, le 176ᵉ régiment (le même qui avait monté la garde devant le palais de Tauride le 4 juillet) et le 172ᵉ sont du côté des bolcheviks : « mais, en outre, il y a de la cavalerie. » À Louva, une garnison de trente mille hommes s’est tournée du côté du bolchevisme, une partie hésite ; le soviet est encore de défense nationale. À Gdova, le régiment est bolcheviste. À Cronstadt, l’état d’esprit était retombé ; l’ébullition des garnisons avait été trop forte pendant les mois précédents, les meilleurs éléments des matelots se trouvaient dans la flotte en opérations de guerre. À Schlusselbourg, à soixante verstes de Petrograd, le Soviet était depuis longtemps devenu le seul pouvoir ; les ouvriers de l’usine aux poudres étaient prêts, à n’importe quel moment, à soutenir la capitale.

Marins de Kronstadt en 1917

Marins de Kronstadt en 1917En combinaison avec les résultats de la conférence des soviets à Cronstadt, les données sur les réserves de première ligne peuvent être considérées comme tout à fait encourageantes. Les ondes qui émanaient de l’insurrection de février furent suffisantes pour dissoudre la discipline fort loin aux alentours. C’est avec d’autant plus d’assurance que l’on peut considérer maintenant les garnisons les plus proches de la capitale quand leurs dispositions sont suffisamment connues d’avance.

Aux réserves de seconde ligne se rapportent les troupes des fronts de Finlande et du Nord. Là, l’affaire se présente d’une façon encore plus favorable. Le travail de Smilga, d’Antonov, de Dybenko donna des résultats inappréciables. Avec la garnison d’Helsingfors [Helsinki], la flotte se transforma, sur le territoire de la Finlande, en un pouvoir souverain. Le gouvernement n’y avait plus aucune autorité. Deux divisions de cosaques introduites à Helsingfors – Kornilov les avait destinées à porter un coup sur Petrograd – avaient eu le temps de se rapprocher étroitement des matelots et soutenaient les bolcheviks ou bien les socialistes-révolutionnaires de gauche qui, dans la flotte de la Baltique, se distinguaient fort peu des bolcheviks.

Vladimir Antonov-Ovseenko fut l’un des principaux dirigeants militaires du soulèvement bolchevik

Vladimir Antonov-Ovseenko fut l’un des principaux dirigeants militaires du soulèvement bolchevikHelsingfors tendit la main aux marins de la base de Reval, jusqu’alors moins déterminés. Le Congrès régional des soviets du Nord, dont l’initiative appartenait aussi, vraisemblablement, à la flotte de la Baltique, groupa les soviets des garnisons les plus proches de Petrograd dans un cercle si large qu’il engloba d’une part Moscou et de l’autre Arkhangelsk. « Par ce moyen écrit Antonov – se réalisait l’idée de blinder la capitale de la révolution contre des attaques possibles des troupes de Kérensky. » Smilga, du Congrès, revint à Helsingfors pour préparer un détachement spécial de marine, d’infanterie, d’artillerie, destiné à être expédié à Petrograd au premier signal. L’aile finlandaise de l’insurrection de Petrograd était des mieux garantie. De là, on pouvait attendre, non point un coup, mais une aide sérieuse.

Mais sur d’autres secteurs du front aussi, l’affaire marchait tout à fait bien, en tout cas bien mieux que ne se le représentaient les plus optimistes des bolcheviks. Dans le courant d’octobre, il y eut dans l’armée de nouvelles élections de comités, partout avec un changement marqué dans le sens des bolcheviks. Dans le corps cantonné sous Dvinsk, « les vieux soldats raisonnables » se trouvèrent tous blackboulés aux élections pour les comités de régiment et de compagnie ; leurs places furent occupées par « de sombres et ignares sujets […] aux yeux irrités, étincelants, aux gueules de loups ». Sur d’autres secteurs, il en fut de même. « Partout ont lieu de nouvelles élections de comités et partout sont élus seulement des bolcheviks et des défaitistes. » Les commissaires du gouvernement commençaient à éviter les missions dans les régiments : « En ce moment, leur situation n’est pas meilleure que la nôtre. » Nous citons ici le baron Budberg. Deux régiments de cavalerie de son corps, hussards et cosaques de l’Oural, qui étaient restés plus longtemps que d’autres entre les mains de leurs chefs et ne s’étaient pas refusés à écraser les mutineries, flanchèrent tout à coup et exigèrent « qu’on les dispensât du rôle de punisseurs et de gendarmes ». Le sens menaçant de cet avertissement était, pour le baron, plus clair que tout autre. « On ne peut tenir tête à un ramassis d’hyènes, de chacals et de moutons en jouant du violon – écrivait-il – […] le salut n’est que dans la possibilité d’une application très large du fer rouge. » Et ici, un aveu tragique : « Ce fer manque et l’on ne sait où le prendre. »

Si nous ne mentionnons pas des témoignages analogues sur d’autres corps et divisions, c’est seulement parce que leurs chefs n’étaient pas aussi observateurs que Budberg, ou bien ne rédigeaient pas de carnets intimes, ou bien parce que ces carnets ne sont pas encore remontés à la surface. Mais le corps d’armée cantonné sous Dvinsk ne se distinguait en rien d’essentiel, sinon par le style coloré de son chef, des autres corps de la 5ᵉ armée, laquelle, d’autre part, n’avait qu’une faible avance sur les autres contingents.

Le Comité conciliateur de la 5ᵉ armée, depuis longtemps déjà resté en suspens, continuait à expédier à Petrograd des télégrammes, menaçant de rétablir l’ordre à l’arrière par la baïonnette. « Tout cela n’est que fanfaronnade, c’est du vent », écrit Budberg. Le Comité en était à vivre ses derniers jours. Le 23, il fut réélu. Le président du nouveau Comité bolcheviste se trouva être le docteur Skliansky, jeune organisateur excellent qui bientôt donna toute latitude à ses talents dans le domaine de la formation de l’Armée rouge.

Ephraim Sklyansky, membre du Comité militaire révolutionnaire qui a organisé l’insurrection de 1917, puis est devenu suppléant de Trotsky au conseil militaire révolutionnaire durant la guerre civile

Ephraim Sklyansky, membre du Comité militaire révolutionnaire qui a organisé l’insurrection de 1917, puis est devenu suppléant de Trotsky au conseil militaire révolutionnaire durant la guerre civileL’adjoint au commissaire gouvernemental du front Nord communiquait, le 22 octobre, au ministre de la Guerre que les idées du bolchevisme avaient dans l’armée un succès toujours croissant, que la masse voulait la paix et que même l’artillerie, qui avait résisté jusqu’au dernier moment, était devenue « accessible à la propagande défaitiste ». C’était aussi un symptôme d’importance. « Le gouvernement provisoire ne jouit d’aucune autorité », ainsi s’exprime dans un rapport au gouvernement un de ses agents directs dans l’armée, trois jours avant l’insurrection.